© Bezirksregierung Münster

Hauptinhalt

Energiewende in der Region

Newsletter

Watt's up

Watt's up ist der neue Newsletter der Bezirksregierung Münster zur Energiewende im Münsterland und der Emscher Lippe-Region. Der Newsletter erscheint monatlich an dieser Stelle und auf LinkedIn.

Ausgaben

06/2024 Wie läuft ein Planfeststellungsverfahren?

MÜNSTER (28.06.2024).

Mit Datum vom 14.06.2024 beantragten die Open Grid Europe GmbH (OGE) und die Nowega GmbH die Errichtung sowie den Betrieb der Leitung Dorsten-Marl (DoMa) Nr. 500/000/000. Die Vorhabenträgerinnen beabsichtigen, die Wasserstoffleitung auf der Strecke von der Station Dorsten bis zum Chemiepark Marl zu errichten.

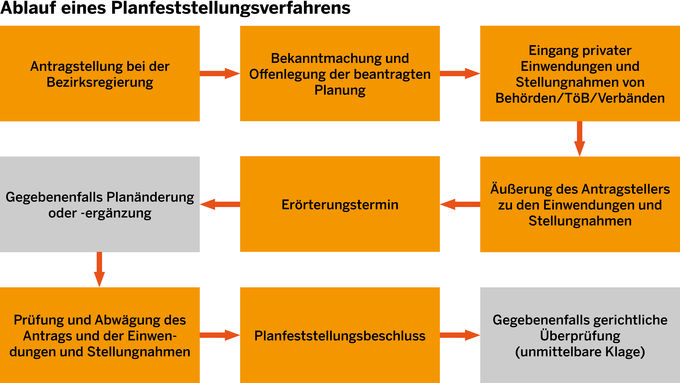

Nach Antragseingang hat die Bezirksregierung - Dezernat 25 (Verkehr, Energieleitungen) - am 20.06.2024 das sogenannte Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Mit einem Planfeststellungsverfahren für Energieversorgungsleitungen wird entschieden, ob die Errichtung und der Betrieb oder die Änderung von bestimmten Hochspannungsleitungen, Gas- oder Wasserstoffleitungen unter Auflagen zugelassen werden kann.

Im nächsten Schritt schließt sich ein besonderes Beteiligungsverfahren an. Hierzu werden die Planunterunterlagen einen Monat lang im Zeitraum vom 03.07.2024 zu 02.08.2024 auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster zur allgemeinen Einsicht ausgelegt (s. Link unten). Die Auslegung wurde vorher ortsüblich durch die Städte Dorsten, Haltern am See, Marl, Recklinghausen und Telgte, die von dem Vorhaben betroffen sind, bekanntgemacht. Beteiligte sind neben der Öffentlichkeit die Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die Naturschutzvereinigungen und Verbände.

Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, können im Anhörungsverfahren zur DoMa bis zum 02.09.2024 Einwendungen erheben.

Alle eingehenden privaten Einwendungen und Stellungnahmen werden im Anschluss an die Vorhabenträgerinnen zur Gegenstellungnahme übermittelt. Ergibt sich für die Planfeststellungsbehörde ein Erörterungsbedarf, wird in einer mündlichen, nicht öffentlichen Verhandlung unter Leitung der Bezirksregierung mit den betroffenen Bürgern, TöB`s und den Antragstellerinnen erörtert (Erörterungstermin). Die Erörterung beinhaltet keine Entscheidung in der Sache.

Im Anschluss prüft die Planfeststellungsbehörde umfassend die Einhaltung der zwingenden rechtlichen Vorgaben, wägt die betroffenen öffentlichen und privaten Belange gegeneinander ab und entscheidet über den Antrag.

03/2024 H2-Pipelines in der Region: Betreiber und Landwirtschaft einigen sich

H2-Pipelines in der Region: Betreiber und Landwirtschaft einigen sich

ESSEN. Die Open Grid Europe GmbH (OGE) und ihre Projektpartner Nowega GmbH GmbH und Thyssengas GmbH haben als Vorhabenträger für die Wasserstoffleitungen im GET H2 NETZ mit dem Westfälisch-Lippischen #Landwirtschaftsverband und dem Rheinischen Landwirtschaftsverband (RLV) eine Rahmenregelung getroffen. Die Regelung kläre Fragen zur Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und sei ein wichtiger Schritt für den bevorstehenden Rechtserwerb, so OGE in einer Pressemitteilung. "Die Regelung zielt darauf ab, den Umgang mit land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen sowie Freiflächen von Privateigentümern zu definieren. Die Regelung bietet die Basis für die individuellen Regelungen mit den Landwirten rund um die Themen Entschädigung, Bodenschutz, Rekultivierungsmaßnahmen und Haftung. Der stete Austausch mit den Landwirten und den zuständigen Landwirtschaftsverbänden hat dabei für OGE einen hohen Stellenwert", so das Unternehmen weiter.

Bezirksregierung Münster führt Planfeststellung durch

Die Rahmenregelung, die eine einheitliche Grundlage für individuelle Verträge bilden soll, wird in nichtöffentlichen Eigentümer- und Pächterversammlungen vorgestellt. Die Versammlung für die Eigentümer und Pächter entlang der geplanten Wasserstoffleitung Heek–Epe (HEp) habe bereits stattgefunden. Für diese Leitung läuft bereits das Planfeststellungsverfahren, zuständige Genehmigungsbehörde ist die Bezirksregierung Münster. Die Versammlungen für die Wasserstoffleitungen Dorsten–Hamborn (DoHa) und Dorsten–Marl (DoMa) sowie für die Erdgasversorgungsleitungen Marbeck–Heiden (MaHei) und Heiden–Dorsten (HeiDo) sollen zeitnah folgen. werden zeitnah Eigentümer- und Pächterversammlungen durchgeführt. Die von den Leitungen berührten Eigentümer und Pächter sollen postalisch zu den jeweiligen Versammlungen eingeladen werden.

Umstieg beendet: Letztes Kohleschiff in Marl

MARL. Das Binnenschiff "Atalanta" hat am 21. Februar 2024 die letzte Ladung Kohle für das Kohlekraftwerk im Chemiepark Marl gelöscht. Nach dem Verfeuern dieser letzten Kohlen geht das Kraftwerk am einstigen Zechenstandort #Marl (Auguste Victoria, geschlossen Ende 2015) Ende März 2024 vom Netz. an, wie der Chemiekonzern Evonik mitteilte. Die Energieversorgung des riesigen Chemieparks (6 Quadratkilometer Fläche, 900 Gebäude, rund 10.000 Mitarbeiter:innen) erfolgt nun über zwei Gas- und Dampfkraftwerke, die bereits Ende Mai 2023 offiziell eröffnet worden sind. Sie sollen später auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden. Durch das Abschalten des Marler Kohlekraftwerks, das den #Kohleausstieg des Unternehmens deutschlandweit und auch international markiere, verringere sich CO2-Ausstoß von Evonik um rund eine Million Tonnen, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presseagentur. Evonik ist 2007 aus der früheren RAG hervorgegangen, die seit 1968 unter dem Namen Ruhrkohle AG das Gemeinschaftsunternehmen des Ruhrbergbaus war.

Interreg-Förderung für neues Wasserstoffprojekt

GRONAU. Anfang Februar wurde ein neues grenzüberschreitendes Projekt von mehreren deutschen und niederländischen Instanzen im programmweiten Lenkungsausschuss des Interreg Deutschland-Nederland-Programms genehmigt. Das regionale Programmmanagement #Interreg bei der EUREGIO in #Gronau hat die Projektpartner bei der Antragstellung begleitet. Das Projekt konzentriert sich auf Innovationen in der Wasserstoffproduktionskette. Folgende Projektpartner sind an der Zusammenarbeit beteiligt: FH Münster, Hogeschool Saxion University of Twente und die Unternehmen BEN-Tec GmbH, HyGear, IHM Engineering GmbH, Pondera und Powerspex Instrumentation B.V..

Insgesamt steht für das Projekt ein Budget von fast 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Die Interreg-Finanzierung stammt zum größten Teil aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (#EFRE). Mit der Genehmigung von BOOST fließen 1.097.782,96 € aus diesem Fonds in die deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Darüber hinaus leisten die Interreg-Partner einen Kofinanzierungsbeitrag in Höhe von 470.478,38 €. Dabei handelt es sich um deutsche und niederländische Provinzen und Ministerien, darunter das Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sowie die Provincie Overijssel und Provincie Gelderland auf niederländischer Seite und auf deutscher Seite das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW und das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten. Die Projektpartner beteiligen sich mit einem Eigenanteil von 991.440,92 €.

BOOST: Eine Software-Toolbox für Elektrolyseure

Das neue Projekt mit dem Namen BOOST zielt darauf ab, einen Beitrag zur nachhaltigen Wasserstoffgewinnung zu leisten. Die Projektpartner arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer innovativen Software-Toolbox für #Elektrolyseure. Dabei kommen digitale Zwillinge zum Einsatz. Diese virtuellen Kopien realer Anlagen ermöglichen es, Elektrolyse-Anwendungen auf verschiedene Weise zu verbessern, sodass Unternehmen in der gesamten Wasserstoffproduktionskette davon profitieren. Hersteller können Elektrolyseure optimieren und weiterentwickeln, Anlagenplaner können die Installation effizienter gestalten und Anwender können unter verschiedenen Bedingungen ein realistisches Verhalten simulieren, um z.B. die Ursachen von Störungen während des Betriebes zu ergründen. So wird viel Know-how auf lokaler Ebene verfügbar, was die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen KMU in der Grenzregion stärkt. Durch die richtige Kombination von Kompetenzen aus Universitäten und Hochschulen sowie Unternehmen in den Niederlanden und Deutschland kann das Wasserstoff-Ökosystem im Interreg-Programmgebiet (weiter) ausgebaut werden, mit dem Ziel, neue Marktchancen zu schaffen. Das Projekt läuft bis Februar 2027.

Uniper-Chef plädiert für Einsatz auch von "blauem" Wasserstoff

ESSEN. Der Vorstandsvorsitzende des Energieunternehmens Uniper SE (Düsseldorf), Michael Lewis, hat sich für den Einsatz von sogenanntem blauen #Wasserstoff auch in der Energiewirtschaft ausgesprochen. "Grüner Wasserstoff wird auf absehbare Zeit nicht in ausreichendem Maße verfügbar sein", sagte Lewis laut der Deutschen Presseagentur (dpa) bei der Energiemesse "E-World" in Essen (20.2.2024). "Blauer" Wasserstoff wird - im Gegensatz zu "grünem" - nicht #klimaneutral aus erneuerbaren Energien hergestellt, sondern aus Erdgas. Das in diesem Prozess anfallende CO2 muss dauerhaft gespeichert werden.

CO2 auf See speichern oder exportieren?

Die Technik des "Carbon Capture and Storage" (CCS) ist in Deutschland derzeit lediglich zu Forschungszwecken erlaubt. Laut dpa sagte Lewis weiter, eine Speicherung von CO2 an Land stehe zurzeit nicht zur Debatte. Aber Speicher auf See und Export-Optionen müssten in Betracht gezogen werden, "um die erforderliche Dynamik zum Aufbau der Wasserstoffwirtschaft zu schaffen", so Lewis. Indem man auf kosteneffiziente Lösungen setze, "können wir die Wirtschaftlichkeit unserer Industrie erhalten und gleichzeitig unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten".

CCS in Deutschland nur zu Forschung und Erprobung zulässig

Das Umweltbundesamt - German Environment Agency vertritt die Auffassung, dass CCS "für die Erreichung der #Treibhausgasneutralität in Deutschland nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich ist." Enge rechtliche Grenzen setzen dem CCS in Deutschland das Bundesimmissionsschutzgesetz (für die Abscheidung des CO2) und das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) in Bezug auf Transport und Speicherung. Das KSpG lässt aktuell Erforschung, Erprobung und Demonstration der CO2-Speicherung nur in begrenztem Mengen-Ausmaß und mit höhen Hürden zu (Ländervorbehalt, Planfeststellung, strenge Umweltanforderungen etc.).

Bundeswirtschaftsminister kündigt Gesetzesänderung an

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat inzwischen (26.2.2024) eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes im Hinblick auf den Transport angekündigt. CO2 zum Beispiel aus der Zementindustrie soll in Deutschland auch unterirdisch gespeichert werden können - zumindest auf hoher See. Die Technologie sei sicher und ziele auf Branchen ab, die nach aktuellem Stand nur schwer oder gar nicht klimaneutral werden könnten, so Habeck auf einer Pressekonferenz. Laut Habeck hab sich die Bundesregierung grundlegend auf eine Speicherstrategie geeinigt. Eine Speicherung an Land soll vorerst ausgeschlossen bleiben. Auch Meeresschutzgebiete würden von der Speicherung ausgenommen.

Uniper ist weiter zu 99 Prozent im Besitz des Bundes

Die börsennotierte Uniper SE (= Societas Europaea) ging 2016 durch Abspaltung aus dem E.ON-Konzern hervor. 2018 wurde der finnische Energieversorger Fortum Mehrheitseigentümer. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geriet Uniper wegen ausbleibendem russischem Gas in eine finanzielle Schieflage und musste zweimal Milliarden-Hilfen des Bundes in Anspruch nehmen. Seit Dezember 2022 ist die Bundesrepublik Deutschland Haupteigentümer des Unternehmens (99,12 Prozent). Der heutige Vorstandsvorsitzende Michael Lewis (seit März 2023) ist ein früherer E.ON-Manager. Der während der Energiekrise verstaatlichte Konzern ist Deutschlands größter Gashändler. 2023 haben gute Geschäfte mit Stromerzeugung und Gashandel Uniper nach eigenen Angaben einen bereinigten Jahresüberschuss von mehr als 4,4 Milliarden Euro eingebracht (2022: minus 7,4 Milliarden). Den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gab der Konzern am Mittwoch (28.2.2024) mit 7,2 Milliarden Euro an. Aufgrund sinkender Rohstoffpreise rechnet der Konzern für 2024 mit einem deutlich niedrigeren Gewinn in einer Bandbreite von 1,5 bis 2 Milliarden Euro (bereinigtes Ebitda); der bereinigte Konzernüberschuss soll zwischen 0,7 bis 1,1 Milliarden Euro landen.

02/2024 EU stimmt zu: "Go" für Wasserstoff-Förderung im Regierungsbezirk Münster

BRÜSSEL/MÜNSTER. Die European Commission (Europäische Kommission) hat nach den EU-Beihilfevorschriften mit „IPCEI Hy2Infra“ die Förderung eines wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischem Interesse („IPCEI“: Important Project of Common European Interest) durch sieben Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, genehmigt. Damit ist der Weg frei, unter anderem 24 deutsche Wasserstoffprojekte mit rund 4,6 Milliarden Euro (70% Bund / 30% Länder) zu fördern. Deutsche Unternehmen beteiligen sind mit weiteren 3,4 Milliarden Euro an den Projekten, zu denen auch die weitgehend den Regierungsbezirk Münster betreffende Wasserstoff-Initiative GetH2 und das Projekt GreenMotionSteel gehören.

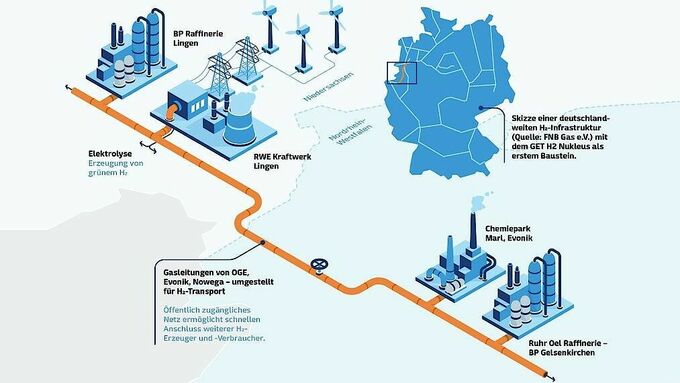

Erstes öffentlich zugängliches Wasserstoffnetz

Mit GetH2 entsteht im Regierungsbezirk Münster Deutschlands erstes öffentlich zugängliches Wasserstoffnetz für Unternehmen in Niedersachen und Nordrhein-Westfalen. GetH2 besteht aus mehreren Einzelprojekten von Unternehmen aus Industrie und Energiewirtschaft, die eine Wertschöpfungskette für die Erzeugung, Speicherung und den Transport von Wasserstoff bilden. Die Projekte verbinden die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Lingen (Niedersachsen) und in den Niederlanden mit industriellen Abnehmern in Niedersachsen und #NRW, darunter dem Chemiepark Marl und der Raffinerie Scholven in #Gelsenkirchen. Die Salzkavernen in Gronau-Epe werden als Wasserstoffspeicher eingebunden. Der Speicher (geplant sind zwei Kavernen für rund 66 Millionen Kubikmeter Wasserstoff) soll der erste kommerziell genutzter Wasserstoff-Kavernenspeicher in Deutschland werden und Ende 2026 fertiggestellt sein. In NRW setzen die Unternehmen Nowega GmbH (#Münster), OGE (Essen), Thyssengas (Dortmund) und RWE GetH2 um. Geplant ist für die Einzelprojekte ein Landeszuschuss von knapp 59 Millionen Euro.

Im Rahmen von GreenMotionSteel plant Air Liquide DACH im Chemiepark #Marl den Bau eines großen Elektrolyseurs zur Erzeugung grünen Wasserstoffs, mit dem unter anderem die geplante Direktreduktionsanlage von thyssenkrupp Steel in Duisburg beliefert werden soll. Ursprünglich sollte der Elektrolyseur ebenfalls in Duisburg entstehen. Allein die Landesförderung beträgt bei diesem Projekt 53 Millionen Euro.

02/2024 Neu: Strommonitor zur Energiewende zeigt jetzt Tageswerte

MÜNSTER (06.02.2024). Die Bezirksregierung Münster hat die Darstellung ihres täglichen Strommarktmonitors aktualisiert: Statt einer morgendlichen Momentaufnahme zeigt der Monitor auf der Internetseite der Bezirksregierung sowie ihren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und X jetzt den Gesamtverbrauch, die Gesamterzeugung (unterteilt in erneuerbare und konventionelle Erzeugung) sowie den Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung in NRW jeweils vom Vortag. Die Veröffentlichung erfolgt werktäglich bis 9 Uhr auf Grundlage der Daten des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (siehe https://www.energieatlas.nrw.de/site/strommarktmonitoring).

Bisher zeigte die Grafik seit Anfang 2023 den Stromverbrauch, die Erzeugung in NRW (unterteilt in konventionelle und erneuerbare Erzeugung) und den Strommarktpreis werktäglich Stand 9 Uhr als Momentaufnahme des Strommarktmonitors des LANUV. Die neue Darstellung zeigt nun den realen Anteil erneuerbarer Energien an der täglichen Stromerzeugung in NRW.

Den Bezirksregierungen kommt bei der Umsetzung des Ziels der Landesregierung, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu entwickeln, eine Schlüsselrolle zu. Bei der Bezirksregierung Münster wird das Thema „Erneuerbare Energien“ in einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe forciert, die von Abteilungsdirektorin Dr. Christel Wies (u.a. Umwelt und Immissionsschutz) und Abteilungsdirektor Ralf Weidmann (u.a. Regionalplanung und Wirtschaftsförderung) gemeinsam geleitet wird. In diesen Abteilungen sowie der Abteilung, die sich u.a. mit dem Thema Verkehr und Leitungsgenehmigungen beschäftigt, befinden sich die wesentlichen Dezernate des Hauses, die durch Planung und Genehmigungsverfahren die Voraussetzungen für die Infrastruktur der Energiewende schaffen.

Windkraft: Bürgerenergiegesetz NRW ist in Kraft

DÜSSELDORF. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat noch im Dezember das Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden und Kommen an der Windenergieerzeugung in Nordrhein-Westfalen (Bürgerenergiegesetz NRW - BürgEnG) verabschiedet. Damit werden Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunen künftig verbindlich am finanziellen Gewinn von Windenergieanlagen. Das Gesetzes ist es, die Akzeptanz der Windenergie zu steigern und der Ausbau der Windenergie zu beschleunigen. Das Gesetz ist am 28. Dezember 2023 in Kraft getreten, den Gesetzestext gibt es hier.

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch die finanzielle Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gemeinden an Bau und Betrieb von neuen Windenergieanlagen ein größtmögliches Maß an Akzeptanz und Teilhabe zu erreichen. Daher soll das Gesetz auch dazu beitragen, die regionale Wertschöpfung im Umfeld von Windenergieanlagen zu erhöhen, die Akteursvielfalt in der Energiewende zu steigern und die Erfolgschancen für Windenergieprojekte durch sinnvolle Kommunikations- und Beteiligungsprozesse unter Einbezug aller relevanten Anspruchsgruppen vor Ort zu verbessern. (Artikel 1 des Gesetzes)

Eine bundeseinheitliche Beteiligungsverpflichtung gibt es nicht. Über die Einrichtung einer Online-Transparenzplattform sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Standortgemeinden in die Lage versetzt werden, angewandte Beteiligungsmodelle zu vergleichen, um zu sachgerechten Beteiligungsvereinbarungen zu kommen. Treffen Projektentwickler und Standortgemeinden keine individuellen Vereinbarung, werden Anlagenbetreiber verpflichtet, 0,2 Cent für jede erzeugte kWh an die Kommunen zu zahlen. Anwohner:innen sollen zudem ein Investitionsangebot mittels Nachrangdarlegen erhalten (in Höhe bis zu 20 Prozent des Vorhabens). Wird dieses nicht oder nicht fristgerecht umgesetzt wird, erhält die Standortkommune eine Abgabe von 0,8 Cent je Kilowattstunde.

Wasserstoff: Thyssenkrupp-Tochter Nucera erwartet operativen Verlust im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

DORTMUND. Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 zwar ein weiteres Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich, geht aber zugleich von einem "operativen Verlust (Ebit) im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" aus. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (18.12.2023) unter Berufung auf Unternehmensangaben. Das Hochlaufen des Wasserstoffgeschäfts mit großen Investitionen werde die Ergebnisse belasten. Zuletzt war Thyssenkrupp Nucera kräftig gewachsen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) erhöhte sich der Umsatz um 70 Prozent auf 652,8 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte von 8,8 Millionen auf 23,8 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente die Konzerntochter mit 22,5 Millionen Euro ebenfalls ein Vielfaches mehr, nach sechs Millionen Euro im Vorjahr. Wie die WAZ berichtet (19.12.2023) hat Nucera seit dem Börsengang im Sommer 2023 eine Markkapitalisierung von 2,1 Milliarden Euro erreicht - und ist damit bereits mehr als halb so viel wert wie die Essener Konzernmutter, die weiterhin die Mehrheit der Unternehmensanteile hält. Rund 25 Prozent der Anteile hält der Mailänder Elektrochemie-Spezialist De Nora, der im hessischen Rodenbach Komponenten für die Nucera-Elektrolyseure herstellt. Aus den Erlösen des Börsengangs sollen die Investitionen finanziert werden. Laut WAZ macht sich Nucera Hoffnung auf einen Auftrag für eine 150-Megawatt-Elektrolyse-Anlage, die die Steag am Standort ihres Kohlekraftwerks Duisburg-Walsum errichten will. Ein Grund der Hoffnung: Kunde für den Walsumer Wasserstoff wäre das benachbarten Thyssenkrupp-Stahlwerk.

12/2023 Informations- und Abstimmungstreffen zum Thema Wasserstoff bei der Bezirksregierung Münster

Münster. 9.700 Kilometer - so lang soll das zukünftige Kernnetz für Wasserstoff zur Verbindung von Häfen, Industrie, Speichern und Kraftwerken sein. So haben Regierungspräsident Andreas Bothe und Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen, Anfang der Woche eine Working Group zum Thema Energie in der Bezirksregierung Münster eröffnet.

Nach den beiden Wasserstoff-Gipfeln in den Jahren 2021 und 2022 haben die Bezirksregierung Münster und die IHK Nord Westfalen zu einem weiteren Austausch über Wasserstoff-Vorhaben und -Projekte in der Region eingeladen. Teilgenommen haben Akteurinnen und Akteure aus dem Bereich Wasserstoff aus dem Regierungs- und Kammerbezirk, aus Niedersachsen sowie aus den Niederlanden.

„Wasserstoff kann einen großen Beitrag zum Gelingen der notwendigen Transformation in unsere Energiezukunft liefern, im Wettbewerb der Regionen muss sich unser Bezirk gut aufstellen. Wir wollen mehr sein, als eine reine Durchleitungsregion“, betonte Regierungspräsident Andreas Bothe im Rahmen der Veranstaltung.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Planungen und der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur, aber auch viele konkrete Projekte zur Nutzung von Wasserstoff deutlich Fahrt aufnehmen und auch aufnehmen müssen. Dazu ist ein gemeinsames, vorausschauendes und schnelles Handeln aller Beteiligten gefragt.

„Für sichtbaren Fortschritt müssen wir noch enger zusammenarbeiten und die Working Group Energie ist das richtige Format dafür“, unterstrich Dr. Fritz Jaeckel die Relevanz eines grenzüberschreitenden Austausches. Bereits Anfang kommenden Jahres ist daher das nächste Treffen der Working Group geplant, um die Region in Sachen Energiewende weiter voranzutreiben.

Geothermie in Münster: Land NRW fördert klimafreundliches Modellprojekt mit 5,7 Millionen Euro

Münster/Düsseldorf. Die Stadtwerke Münster führen im Winter 2024 detaillierte 3D-Seismik-Messungen durch, um Geothermie-Potenziale im Stadtgebiet zu erfassen. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt das Modellprojekt mit 5,7 Millionen Euro. Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur überreichte den Förderbescheid am Dienstag, 28. November 2023, an die Stadtwerke. Münster wird damit landesweiter Vorreiter für eine klimaneutrale Wärmewende mithilfe erneuerbarer Erdwärme.

Den Grundstein für das Modellprojekt legte die vom Land finanzierte 2D-Seismik-Messung im Jahr 2021, die bereits großflächig die Potenziale für Geothermie im Münsterland untersucht hat. Nun folgen detaillierte Messungen, die ein dreidimensionales Bild des Untergrunds zeichnen. Dabei untersuchen und kartieren sogenannte Vibro-Trucks den Untergrund mit Hilfe von Schallwellen. Ziel ist es, die Erfolgschancen von anschließenden Geothermie-Bohrungen zu steigern und damit klimafreundliche und regionale Erdwärme zu erschließen.

Energie- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Aus Daten werden Projekte. Mit den landesfinanzierten Voruntersuchungen servieren wir den Kommunen in Nordrhein-Westfalen erste, wichtige Erkenntnisse über Erdwärme-Potenziale auf dem Silbertablett. Daher freut es mich umso mehr, dass die Stadtwerke Münster den nächsten Schritt gehen und eine Investitionsentscheidung für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Zukunft getroffen haben.“

Erdwärme ist erneuerbar und steht ganzjährig rund um die Uhr zur Verfügung. Mit diesen Merkmalen kann die Geothermie zu einer zentralen Säule der Wärmewende werden. Deshalb hat der Rat der Stadt Münster die Stadtwerke beauftragt, die Geothermie als Quelle für die zukünftige Wärmewende zu entwickeln.

Hintergründe zur Geothermie:

Bei der hydrothermalen Geothermie wird natürlich vorkommendes Tiefenwasser aus mindestens 400 Meter Tiefe durch eine Förderbohrung an die Oberfläche gepumpt. Unter Münster liegen drei potenzielle Gesteinsformationen: Der erste sogenannte Horizont liegt bei ca. 1.500 Meter. Hier wird von mitteltiefer Geothermie gesprochen. Die weiteren Horizonte liegen bei ca. 4.500 bzw. 6.000 Metern, der sogenannten tiefen Geothermie. Je tiefer, desto höher die Temperatur, die in das Fernwärmenetz eingespeist werden kann. Pro 1000 Meter Tiefe steigt die Temperatur des Untergrundes um etwa drei Grad Celsius.

Der Geologische Dienst NRW startete im Jahr 2021 im Auftrag des Landes mit einer seismischen Erkundung (2D-Seismik) des Untergrunds im zentralen Münsterland mit Hilfe von sogenannten Vibro-Trucks. 2022 wurde das Rheinland zwischen Düsseldorf und Duisburg sowie eine Linie von Schwalmtal über Viersen, Tönisvorst und Krefeld bis zum Elfrather See untersucht. Im Herbst 2023 ist die Region am Niederrhein Ziel der laufenden Messungen.

11/2023 H2: Open Grid Europe GmbH stellt Antrag für Leitung

MÜNSTER (13.11.2023). Mit dem Fortschreiten der Energiewende, der Abkehr von fossilen Energieträgern sind die Anforderungen an eine sichere und klimaneutrale Energieversorgung gestiegen. Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien kommt Wasserstoff als alternativer Energieträger eine besondere Bedeutung zu (Umwandlung von Strom zu Wasserstoff "power to x").Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger bedingt den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Neben der Produktion von Wasserstoff ist die Verfügbarkeit einer Verteilnetzinfrastruktur notwendig.

Bislang gibt es in Deutschland lediglich vereinzelt Wasserstoffleitungen, die ganz überwiegend als Produktleitungen genehmigt worden sind. Deutschland verfügt über ein weit verzweigtes Erdgasnetz und Gasspeichern und damit über eine gut ausgebaute Infrastruktur für Gase. Die Initiative GET H2 plant die Entwicklung einer bundesweiten H2 Infrastruktur (Projektname "GET H2 Nukleus"; vgl. GET H2 Projekte - GET H2 - Mit Wasserstoff bringen wir gemeinsam die Energiewende voran, siehe: https://www.get-h2.de/geth2-projekte/). Das Projekt setzt sich zusammen aus der Umstellung bestehender Gasfernleitungen sowie dem Neubau von Wasserstoffleitungen.

Am 16. Oktober 2023 erfolgte deutschlandweit erstmalige eine Umstellung einer Erdgasfernleitung auf Wasserstoff auf einer Länge von 46km (vgl. https://oge.net/de/pressemitteilungen/2023/rohr-frei-fuer-h2-oge-und-nowega-starten-erstmalig-umstellung-einer-fernleitung-von-erdgas-auf-wasserstoff ). Teil des Projektes ist der Neubau einer Wasserstoffleitung von Heek nach Gronau. Die Open Grid Europe GmbH hat bei der Bezirksregierung Münster den Neubau der Wasserstoffleitung beantragt. Im Detail soll der Neubau der Wasserstoffleitung zwischen dem Startpunkt südlich der Stadt Ochtrup im Gemeindegebiet der Gemeinde Heek und dem Endpunkt südwestlich des Stadtteils Epe der Stadt Gronau entstehen. Die Planunterlagen konnten vom 28. August 2023 bis zum 27. September 2023 online eingesehen werden. Einwendungen und Stellungnahmen konnten im Rahmen des zunächst durchgeführten Beteiligungsverfahrens bis zum 27. Oktober 2023 erhoben werden.

Nachhaltigkeit: Wettbewerb für Auszubildende und Lernende an Berufskollegs

MÜNSTER (13.11.2023). Die EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung der Bezirksregierung Münster und Erasmus+ laden zu einem Wettbewerb zur Nachhaltigkeit für das Schuljahr 2023/24 ein. Der Wettbewerb mit dem Titel „Hands On Future“ richtet sich an Auszubildende und Lernende aus allen Bildungsgängen am Berufskolleg ggf. mit Partnerinstitutionen (Betrieb, ausländische Partnerschule, Kommune etc.). Anmeldungen sind ab sofort möglich und müssen bis spätestens Mittwoch, 31.01.2024, erfolgen. Für die Einreichung der Beiträge ist bis Dienstag, 30.04.2024, Zeit. Die Preisverleihung findet Anfang Juni 2024 statt. Alle Infos gibt es hier: https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/energie/HandsOnFuture-Broschuere.pdf

09/2023 Viel heiße Luft: Lobby-Kritik ist "sachlich schlicht falsch"

MÜNSTER (19.9.2023). Der Regionalplan Münsterland, der neben vielen anderen Belangen auch künftige Vorrangflächen für Windenergie festschreibt, befindet sich noch bis zum 30. September 2023 in der Offenlage. So lange können unter anderem Träger Öffentlicher Belange und andere ihre Stellungnahmen dazu abgeben. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. (LEE) tat dies auf eher verfahrensunübliche Weise: Am 7. September 2023 veröffentlichte er die in Großbuchstaben betitelte Pressemitteilung "REGIONALPLAN MÜNSTER: ENTWURF GEFÄHRDERT ZIELE DER LANDESREGIERUNG BEIM WINDENERGIEAUSBAU". Die LEE-Botschaft in einem Satz:

"Eine Studie im Auftrag des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW zeigt, dass rund 70 Prozent der im Regionalplanentwurf Münster ausgewiesenen Flächen für die Windenergie ungeeignet sind." (LEE)

Die Position der Bezirksregierung Münster dazu ist eindeutig: "Die Behauptung des Lobby-Verbands LEE, der Entwurf des Regionalplans Münsterland gefährde die Landesziele beim Ausbau der Windenergie, ist nicht nachvollziehbar. Die Behauptung, rund 70 Prozent der im Regionalplanentwurf Münster ausgewiesenen Flächen für die Windenergie seien ungeeignet, ist sachlich schlicht falsch." Beides sei dem LEE bekannt, da er als Verfahrensbeteiligter eingeladen sei, seine Anmerkungen zum vorliegenden Entwurf des Regionalplans fristgerecht vorbringen.

Um seinen Behauptungen eine möglichst weite Verbreitung zu verschaffen, sandte der LEE seine Pressemitteilung bereits einen Tag vor der offiziellen Verbreitung an den WDR. Der fragte zwar bei der Bezirksregierung Münster, verwendete in seiner Berichterstattung jedoch nur einen geringen Teil der Antworten - und stellte zusätzlich die Arbeit der Regionalräte infrage:

"Die schwarz-grüne Landesregierung will mehr Windräder aufstellen. Deshalb lässt sie die Regionalräte Vorranggebiete ausweisen. Eine erste Analyse zeigt nun: Dieses Vorgehen hat seine Tücken." (WDR)

Dass Redaktionen Stellungnahmen und eingeholte Antworten kürzen müssen, verstehen wir natürlich. Das liegt in der Natur journalistischer Formate. Für alle, die sich gerne ein vollständiges Bild machen würden, haben wir hier die drei Fragen, die der WDR uns gestellt hat, und die vollständigen Antworten, die wir ihm gegeben haben, noch einmal zusammengestellt:

- Beabsichtigt die Regionalplanung Münster, den Entwurf noch einmal anzupassen?

Antwort: Wie umfangreich berichtet, befindet sich der Regionalplan für das Münsterland seit dem Frühjahr in einem umfangreichen Anpassungs- und Änderungsverfahren. In der derzeitigen Offenlegungsphase bis zum 30. September 2023 sind vor allem die Gemeinde- und Stadträte sowie die Kreistage, aber auch alle Träger öffentlicher Belange eingeladen, sich zum vor-liegenden Entwurf des Regionalplans zu äußern. Alle Stellungnahmen – auch die des LEE, so er denn eine vorbringt – werden sachgerecht geprüft. Die Entscheidung über den Regionalplan trifft abschließend der Regionalrat Münsterland als „Herr des Verfahrens“ vorbehalten, ob es zu einer Veränderung der derzeit im Entwurf festgelegten Windenergiebereiche kommt.

Der Regionalrat Münster ist sich dabei seiner regionalen Verantwortung bei der Umsetzung der Energiewende bewusst. Es gehört hingegen aber auch zum Selbstverständnis des Regionalrates, die vorhandenen kommunalen Windenergieplanungen und Leistungen anzuerkennen und in die Regionalplanung zu integrieren. Um die Ziele des WindBG schnellstmöglich umzusetzen und damit Planungssicherheit zu schaffen, wurden die kommunalen Windenergiegebiete im Vertrauen auf ihre Anrechenbarkeit in das laufende Verfahren aufgenommen. Nur unter Einbeziehung der kommunalen Flächen wird es gelingen, den Flächenbeitragswert zu erfüllen.

- Warum weist die Regionalplanung Münster zahlreiche Flächen, die das LANUV als geeignet identifiziert hat, nicht für die Windenergie aus?

Antwort: Weil die Flächenanalyse Windenergie NRW des LANUV gar nicht dazu gedacht ist, konkrete Flächenvorschläge zur Umsetzung der Teilflächenziele für die einzelnen Planungsregionen zu treffen. Die Festlegung der Windenergiegebiete in der jeweils zugewiesenen Größenordnung ist Aufgabe der jeweiligen Planungsregionen (Bezirksregierungen und RVR) in ihren Regionalplänen. Dabei greift die Bezirksregierung Münster auf Rahmenfestlegung der regionalen Teilflächenziele im Landesentwicklungsplan NRW (LEP) als fachliche Grundlage zurück.

Im Münsterland besteht etwa seit dem Jahr 2000 eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit der Kommunen und der Regionalplanung bei der Steuerung der Windenergie. Dies hat zu der Errichtung von etwa 1000 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleitung von ca. 1780 MW geführt (zur Einordnung: das Atomkraftwerk Isar 2 hatte eine Leistung von 1485 MW). Das bedeutet:

"Damit gehört das Münsterland zu den Regionen, in denen der meiste Windstrom in NRW produziert wird - mit einer weit überwiegenden und aktuell steigenden Akzeptanz in der Öffentlichkeit. (Bezirksregierung Münster)"

Eine weitere bundesweite Vorreiterrolle beabsichtigt das Münsterland bei der Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) einzunehmen. Daher hat der Regional-rat Münster bereits am 12.12.2022 eine Änderung des Regionalplanes Münsterland einge-leitet, mit der die Flächenziele des WindBG für den Ausbau der Windenergie in der Region Münsterland umgesetzt werden sollen. Das Münsterland wird damit die erste Region in NRW sein, die die Ziele des WindBG formal umsetzt.

- Gibt es einen Grund dafür, dass die Regionalplanung Münster die Flächen für Windräder so restriktiv ausweist?

Antwort: Von einer restriktiven Ausweisung kann keine Rede sein. Richtig ist das Gegenteil: Das Münsterland übererfüllt die Ziele der Landesplanung. Auf Basis der LANUV- Analyse verfolgt die Landesregierung NRW eine gerechte Verteilung der geeigneten Windflächen auf die sechs Planungsregionen des Landes. Im Ergebnis ergibt dies für die Planungsregion Münster ein Teilflächenziel von 2,13 Prozent mit einer regionalen Gesamtfläche von 12.670 ha (hierzu siehe Presserklärung der Landesregierung vom 07.03.2023 - Presseinformation - 149/03/2023). Um die Vorgaben umzusetzen, sind im Entwurf zur Änderung des Regional-plans 277 Windenergiegebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 15.749 ha enthalten. Dies sind 3.000 ha mehr als die zukünftige Mindestvorgabe des LEP.

Darüber muss man zu der Behauptung des LEE, der Regionalplan-Entwurf Münsterland stehe „im krassen Widerspruch zur geltenden Rechtslage, da das Windflächenbedarfsgesetz die Bundesländer verpflichtet, nur Flächen als Windenergiegebiete auszuweisen, die auch tatsächlich nutzbar sind“, deutlich sagen: Nach der Intention des Bundesgesetzgebers (WaLG und WindBG) sollen bestehende Flächenausweisungen von Gebieten für die Nutzung der Windenergie im vollen Umfang auf die Flächenbeitragswerte angerechnet werden. Besondere Anrechnungsreglungen gelten nur für Rotor-innerhalb-Flächen. Das Gesetz trifft keine weiteren konzeptionellen Vorgaben, welche Eigenschaften die anzurechnenden WEG aufweisen müssen. Weder wird eine Repoweringfähigkeit definiert noch wird eine bestimmte Leistungsklasse von WEA oder Mindestabstände vorgegeben.

Ziel des Regionalrates ist es, schnellstmöglich den Flächenbeitragswert für das Münsterland zu erreichen, um die bisherige komplizierte Steuerungsregelung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB abzulösen und das neue Rechtsystem in Kraft treten kann. Damit sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden die Steuerung der Windenergienutzung in ihren Gemeindegebieten sozial- und umweltverträglich in die eigenen Hände zu nehmen.

Da die Windenergiebereiche des Regionalplans keine außergebietliche Ausschlusswirkung besitzen können auch außerhalb der Windenergiebereiche zusätzliche Gebiete für die Windenergienutzung von den Kommunen ausgewiesen werden (so viel zum Thema „restriktive Planung“).

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass im LEP-Entwurf erstmals ein Monitoring der Windenergiebereiche der Regionalpläne vor (Ziel 10.2-19 der LEP-Entwurfs, siehe hier) vorsieht. Danach sind die Windenergiebereiche in allen Regionalplänen zukünftig alle 5 Jahre zu überprüfen. Eignen sich bisher mit älteren und kleineren Windenergieanlagen bebaute Flächen nicht mehr für den Ersatz der alten Anlagen durch modernere, größere Anlagen (Repowering), so sind die Flächen zu streichen und stattdessen eine Neudarstellung geeigneter Windenergiebereiche planerisch vorzusehen. So wird sichergestellt, dass die Regionalpläne dauerhaft ihren Beitrag zu einer klimaverträglichen Energieversorgung leisten.

All das sollte auch dem LEE bekannt sein.

Zusätzliche Informationen